制御性T細胞(Treg)って何?

制御性T細胞(Treg)とは、免疫の働きが行きすぎないように整えて、体のバランスを保つ“調整役”の細胞です。

免疫の中心で働く「T細胞」は、ウイルスや細菌などを見つけるとすぐに攻撃を始めます。

しかし、この攻撃が強すぎると、自分自身の体を傷つけてしまうことがあります。

たとえば、自分の皮膚や関節、神経などを攻撃してしまう「自己免疫疾患」は、その典型です。

そんな“免疫の暴走”を防ぐために、体の中にはブレーキ役となる細胞が存在します。

それが「制御性T細胞(英語: Regulatory T cell、略称: Treg)」です。

制御性T細胞は、免疫反応が行きすぎないように他の免疫細胞を落ち着かせ、体を守るためのちょうどよいバランスを保っています。

いわば「アクセル(攻撃)」と「ブレーキ(抑制)」の両方がそろって、初めて健康な免疫の仕組みが成り立っているのです。

ところが、このブレーキが弱くなると、リウマチや多発性硬化症などの自己免疫疾患を引き起こすことがあります。

逆に、がんの中ではこの細胞が“働きすぎてしまい”、免疫の攻撃力を弱め、がん細胞が逃げ延びてしまうこともあります。

近年の研究では、この制御性T細胞の種類や働き方の違いが少しずつ明らかになってきました。

大阪大学微生物病研究所でも、病気ごとに異なる制御性T細胞のふるまいを探り、「必要なときにだけブレーキをかける」――そんな精密な免疫制御の仕組みを解き明かそうとしています。

特に以下の3つの研究成果は、Tregの働きを“抑える”あるいは“支える”という両側面から捉え、免疫系をより柔軟に制御する次世代の基礎研究として注目されています。

1.自己免疫を起こさずにがん免疫を誘導する新しい仕組みを解明 ― 制御性T細胞の一部を選択的に除去

山本雅裕教授らの研究グループは、特定の免疫細胞を任意に除去できるマウス(VeDTRマウス)を開発し、Tregの一部であるTh1型Tregだけを選択的に除去することに成功しました。

その結果、自己免疫炎症を引き起こすことなく、強力ながん免疫応答を誘導できることを明らかにしました。

この成果は、「免疫のブレーキを部分的に外す」ことで副作用を抑えつつ、がん治療効果を高める新しい免疫療法の基盤となる可能性を示しています。

研究成果詳細ページへ

2.自己免疫疾患の炎症を抑える仕組みを発見 ― 制御性T細胞が免疫の暴走を防ぐ

多発性硬化症の動物モデル(EAE)を用いた解析により、IFN-γ刺激を受けたTregがTh1型Tregへと分化し、炎症部位で神経損傷を抑制することが確認されました。

この知見は、Tregの多様性と可塑性を示すものであり、疾患の種類や局所環境に応じてTregが異なる役割を果たすことを明らかにしています。

自己免疫疾患治療の新たな標的細胞として、Th1型Tregが注目されています。

研究成果詳細ページへ

3.がんの免疫を抑える仕組みを発見 ― 血小板由来の分子PF4がカギ

腫瘍随伴マクロファージ(TAM)が分泌する血小板因子PF4が、Th1型Tregを誘導し免疫抑制を引き起こす仕組みを解明しました。

PF4を中和することでTh1型Tregの誘導が抑えられ、腫瘍内の免疫反応が活性化し、腫瘍増殖を抑えることができました。

この経路を標的とすることで、自己免疫を誘発せずに腫瘍免疫を高める新たな治療法開発が期待されます。

研究成果詳細ページへ

こちらもあわせてどうぞ >>

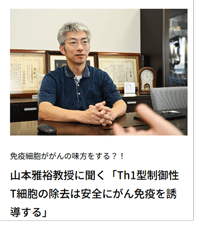

上記研究を展開する山本雅裕教授のインタビュー

山本雅裕教授に聞く「Th1型制御性T細胞の除去は安全にがん免疫を誘導する」

執筆:2025年10月

文責:微生物病研究所

イラスト:長門香織

感染症

- 新型コロナウイルス 気になるあれこれ

- 感染ルート 病原体はどうやって運ばれる?

- 予防法・消毒法 正しい予防法・消毒法を解説

- 検査法 どうやって病原体を見つけ出す?

- ウイルスによって起こる病気 ウイルスは体になにをする?

- 細菌によっておこる病気 細菌がひきおこす病気いろいろ

- 寄生虫によって起こる病気 世界3大感染症の一つも実は寄生虫が原因!

- ノーベル賞 感染症の研究成果に贈られたノーベル賞

- 蚊がはこぶ病気